为了实现从书本认知到实践操作的转化,将课堂所学的中药材理论知识应用于实际,作为长春人文学院健康福祉学院2024级中药资源与开发专业的学生,这个暑假我带着对传统医药的探索之心,回到家乡中蒙医院药房开启实践。这段在中蒙医院的药房之旅,不仅让我将课堂所学与实际操作相连,更让我在草木香气里,触摸到中蒙医药的文化温度与实用价值,也为我的专业认知写下了生动注脚。

初入药房,最直观的感受是空气中弥漫的复杂香气——当归的醇厚、薄荷的清凉、厚朴的微苦,还有蜜炙药材的甜润,交织成独特的“药香记忆”。药房分为中药区与蒙药区,中药区的药柜是熟悉的“百子柜”,抽屉上工整地写着药材名,黄芪、党参、枸杞……每一味药都有自己的“小格子”;蒙药区则陈列着一些精心炮制的复方药,包装上印着蒙古文,充满了民族特色。

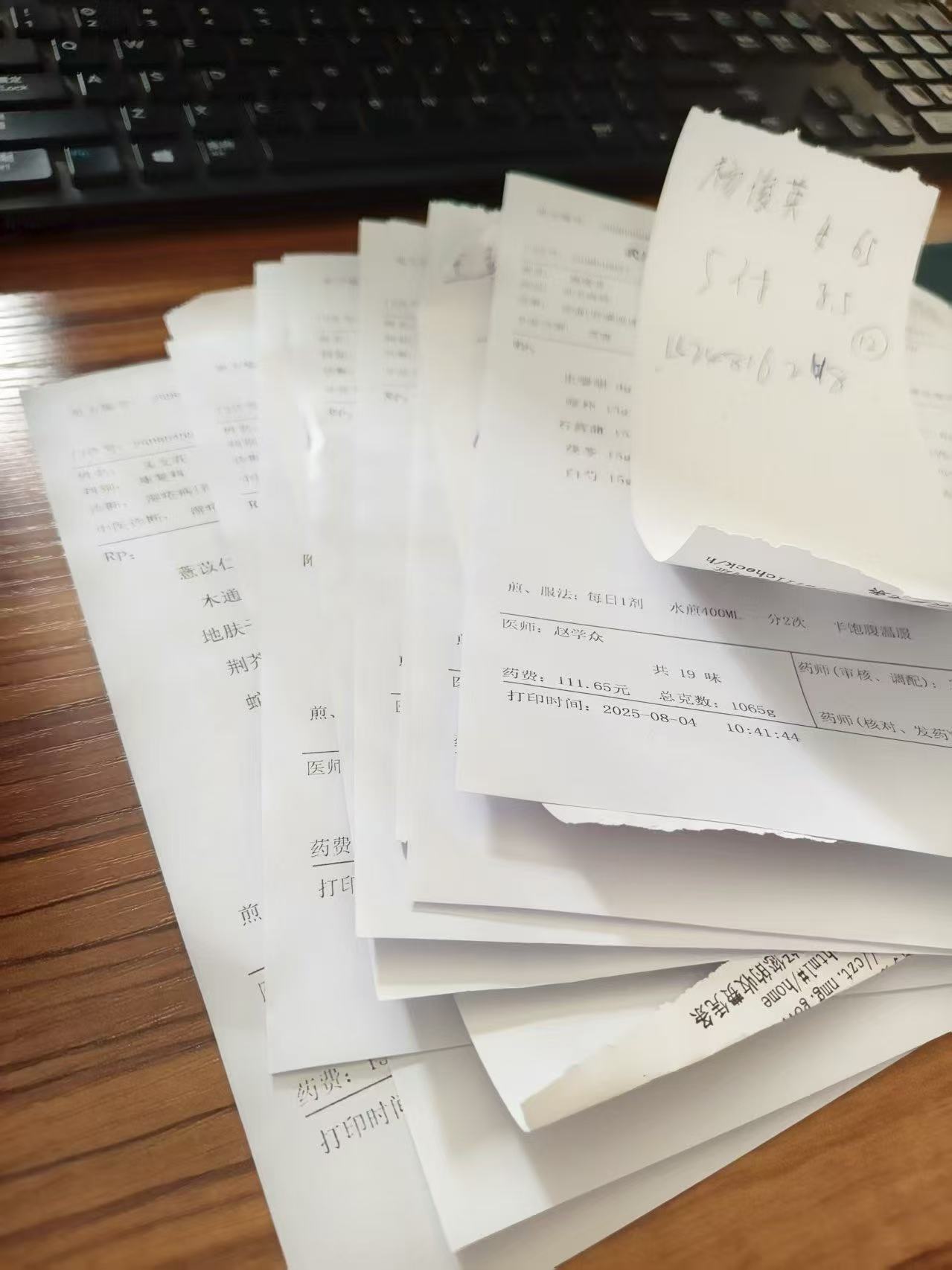

我主要任务是协助药师配药、整理药材,帮忙登记药方。看似简单的工作,实则藏着大学问。配药时,药师会反复核对药方上的药名、剂量,“这味柴胡要选根粗、色浅的,药效才好”“这付药里的甘草是炙过的,不能拿成生甘草”,药效的严谨让我明白,每一剂药都关系着患者的健康,容不得半点马虎。整理药材时,我学会了区分易混淆的药材,比如紫苏叶和紫苏梗,前者偏于解表,后者偏于理气,功效不同,存放也要分开。

配药的过程远比想象中繁琐。拿到处方,先得逐字核对药名、剂量,确认无误后再动手。有些药材需要特殊处理,比如砂仁要后下,黑附子要先煎,药师都会在药包上仔细标注。最考验耐心的是称重,戥子秤的刻度精确到克,多一分少一厘都不行。在药房里,我还看到许多患者拿着药方耐心等待,有老人,有年轻人,他们相信中蒙医药的疗效,这种信任让我感受到传统医学在乡土社会中的深厚根基。

一个月的实践很快结束,我不仅认识了许多中蒙药材,更体会到药房工作者的责任与坚守。他们日复一日地与药材为伴,用专业和耐心守护着一方百姓的健康。这次返家乡的经历,让我对中蒙医药这一民族瑰宝有了更真切的认识——它不仅是治病的药物,更是文化的传承,是人与自然和谐共生的智慧。未来,我希望能有更多机会了解和传播中蒙医药文化,让这份珍贵的遗产继续造福后人。

供稿人:曹亚坤

初审一校:安禾羽彤

复审二校:王康

终审三校:高扬